計算カードWeb版を作ったワケ-毎日のめんどうを少しでも減らしたい-

2025/5/14

計算カードは

- 物理のカードがあるのに

- わざわざ作るほどのものでもなさそうなのに

なぜ作ったのか?

それは、計算カードの「めんどう」を解放するため―

宿題を見る親の負担を少しでもラクになるために作りました。

子どももラクになります。

とりあえず計算カード機能を使ってみたい方はこちらからどうぞ!

マンガでわかる「計算カードアプリ」

計算カードアプリは物理の計算カードの「めんどう」を解消するために誕生ーそんなストーリーがマンガで読めます!

6つの「めんどくさい」から解放されたかった

計算カード、あの小さい紙のカードに式が書かれている、1枚ずつ穴があけられてリングで止められるようになっている、あのカードです。

誰しも子どものころに1回は使ったことがあると思います。学校でも使うし、宿題でも使います。

そう、宿題でも使うのです。ということは、親が見ている必要があるという…。

子どものころは何も思っていなかったのですが、親になるとこの計算カードはめんどくさいことがたくさんありました。

めんどくさいことはなるべくやりたくないし、時間を割きたくないですよね。

しかも忙しい毎日、これにばかり時間をかけていられない。

毎回時間をかけたくないので、どうしたらいいかを考えました。

そうだ、プログラムにやってもらおう。

決まり切ったことをやるのはプログラムの得意分野。ぜひやってもらいたい。

ということで開発しました。

計算カードのめんどうなこと6選

さて、それでは計算カードの何がめんどうなのかをみていきます。

私がめんどうだと思ったのは以下の6つです。

- 学校に持っていき、家に持って帰ってこさせること

- カードをめくること

- 毎回混ぜて綴じること(ランダム式練習)

- タイム計測

- 子どもにやらせること

- 毎日やること

6めんどうがありました。

これらから私自身が解放されたいと思って、計算カード機能を開発しました。

ひとつずつ見ていきたいと思います。

学校に持っていき、家に持って帰ってこさせること

計算カードは学校でも使うので、毎日持っていって持って帰ってくる必要があります。

これがうちの子には非常に難しく、持って帰ってくるのをたびたび忘れてくる。

忘れてきたから宿題ができない。

「明日持って帰ってきてね」と言っても忘れて持って帰ってこない。

忘れてきたから宿題ができない…ループ。

だんだんそれが当たり前になる。

宿題だから持って帰ってこなければならないのに、それが難しいのです。

「持って帰ってくるのを忘れるのなら、同じものが家にあればいいじゃない」

その通りです。

算数セットで購入した計算カードはそのまま学校において、家用の新しい計算カードを買えばいい。

だから家用に買っておこうと思った…のですが、他の理由もあって用意しませんでした。

ちなみにこの「面倒」が発生した時点で私の中では「よし、逃げられないように計算カードWeb版作るか」となっています。

カードをめくること

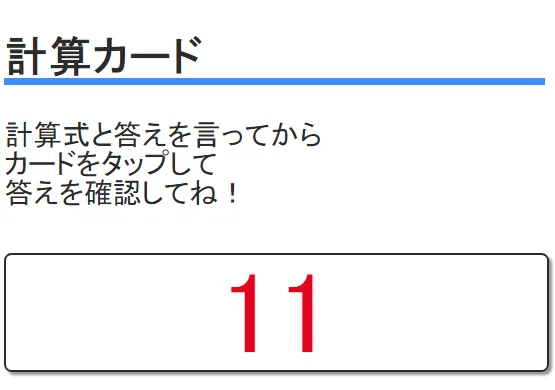

計算カードは、

「カードに書いてある計算式を読み上げてその答えを言ってからカードをめくり、正当を確認して次のカードへ進む」

…を終わるまで繰り返します。

この「カードをめくる」行為が、意外と辛いのです。

子どもはカードがうまくめくれなくてイライラしてきます。

親が代わりにめくればいいのか、と思ってやっても結果は同じです。めくれないときはめくれない。

頭では次のカードの問題へ行きたいのに、めくることにもたついて次へ行けない。

これ、かなりのストレスです。

また、カードをめくることで指が乾燥して下手するとさかさむけで出血する問題もあります。

ただでさえ少ない指の水分が、カードという紙媒体に少しずつ吸われて少なくなり、カードをめくる指がぼろぼろになっていく。

この現象は大人限定だと思いますが、さかさむけで出血したときはもう無理、マジ無理と思いました。

血の付いた計算カードは誰得なのでしょうか。誰も得をしません。

そもそもめくらなければさかさむけにもならないし出血しません。

計算カードアプリなら画面にあるカードをタップするだけ。水分を持っていかれないのでささくれ出血の心配はありません。

毎回混ぜて綴じること(ランダム出題)

1+1、1+2、1+3…と順番に言えるようになったら、今度はランダム出題です。

ランダムに出さなければならないので、毎回リングからカードを外し、カードを混ぜて、向きを揃えてリングに綴じ直します。

それから計算カードの宿題がスタートします。

リングからカードを外し、カードを混ぜて、向きを揃えて綴じ直す。

やってることはすごく簡単です。そうです、誰でもできることです。すばらしい。1回5分以内でできそうです。

でもこの単純作業を毎日(ただでさえ忙しい)夕方~夜にやれと言われたら?

めんどうです。面倒以外の何物でもありません。

子どもにやらせるのもありですが、子どもによっては「混ぜたフリして混ぜてない、前日と同じ並びでやろうとする」ので目的を達成できない場合もあります。

そうなると結局親がシャッフルをやらなければならないのです。

さらに1年生の後半になると「たしざんカードとひきざんカードを混ぜたMIXカード」の宿題も出てきます。

シャッフルするのも2倍、綴じ直すカードも2倍。作業量2倍です。

ちなみに指は水分を吸われてどうやっても出血危機に付きまとわれます。

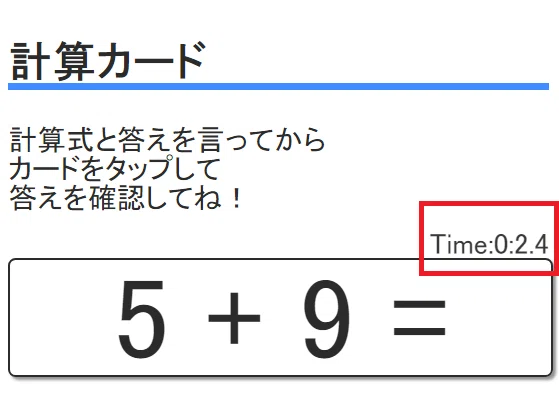

タイム計測

計算カードそのものに慣れてくると、今度は計算カードにかかった時間を計測するように追加されると思います。

タイム計測することで、より早く、正確に言えるようになって自信をつけさせたい…というところでしょうか。

必要な道具は計算カードとストップウォッチです。

ストップウォッチはスマートフォンの機能で代替できるとしても、開始から終了まで親がつきっきりでついていなければなりません。

ここまでくるとなんとなく聞いているだけではダメです。

自分でストップウォッチを使って測定して記録を書くのを小1の子どもだけで完了させるのは困難です。

仕事に家事に忙しい毎日、親がつきっきりでついて夕方~夜にやれというのは酷です。

第一、スマートフォンでストップウォッチを出すだけでもめんどうですよね(え、さすがにめんどうくさがりすぎます?)。

時間の測定もプログラムの得意分野です。タイム計測機能をつけました。

正解表示の間は計測を止めて、次の問題が表示されたときに測定を再開しています。

つまり、タイムが遅いときに出てくるだろう、こんな言い訳を完封します。

- 「(物理)カードをめくるのが遅いからタイムが遅いんだ」

→自動でめくるので無関係 - 「表示されている時間も計測されてるからタイムが遅くなる」

→正解表示中は計測を停止、次の問題表示で再開しています - 「ストップウォッチの停止を押すのが遅いからタイムが遅くなるんだ」

→最後の正解を表示したタイミングで計測停止しています

子どもにやらせること

そもそもなんですが、計算カードはかなり単調な作業なので、毎日やっていると飽きてきます。

飽きることを子どもに毎日強いる、やらせること自体が非常に大変です。

計算カードアプリなら飽きさせない!…なんてことはできないのですが、画面を出して「やっておいて」が一応できます。毎日はずるするかもしれないのでちょっと危険ですけどね。

先にも書いたように、ただ計算カードをやるだけなら小学1年生でもできますが、自分で計算カードをやりながらストップウォッチを使って測定して記録を書くのを小1の子どもだけで完了させるのは困難です。

ずるをするかもしれません。

親ばかりでなく子どもだって、計算カードの宿題はめんどうだし、やったとしても計算式を言うのも、自分でカードをめくるのだってめんどうです。

計算カードアプリであれば、子どものめんどうを少し取り除いてあげることができます。

ちょっとはやろうという気にもなってくれるかもしれません。

毎日やること

そもそも、単調な計算カードの宿題を毎日やること自体がめんどうです。

子どももめんどうだし、親もめんどうです。

(できていないならまだしも、計算カードの宿題が後半になるとできているのにまだ宿題として出続ける場合もあるので、さらにめんどうです)

計算が早くできるようになる、という目的なら何も計算カードでなくても良いと思いますが、現状宿題で出ている以上はやっておこうか、というスタンスです。

やりたくないめんどうなことからすべて逃げられるわけではありませんから…。

その毎日やるめんどうなことを少しでも解放するために、計算カードアプリはあります。

公開中の計算カード機能一覧

以下のようになっています。

- たしざんカード

- ひきざんカード

- たしざん・ひきざんMIXカード

- たしざん・ひきざんMIXカードLv1

合計10までのたしざんと1桁-1桁のひきざんの計算カード50問 - たしざん・ひきざんMIXカードLv2

くりあがりたしざんとくりさがりひきざんの計算カード50問 - たしざん・ひきざんMIXカードLv3

合計10までのたしざんと1桁-1桁のひきざんの計算カード 全110問 - たしざん・ひきざんMIXカードLv4

くりあがりたしざんとくりさがりひきざんの計算カード 全72問

- たしざん・ひきざんMIXカードLv1

- かけざんカード

- わりざんカード NEW!!

まとめ

計算カードアプリは、

「毎日の計算カードの宿題は(親子共に)マジめんどくさいんですけど」から少しでも解放するために作りました。

宿題を見る親の負担を少しでもラクになるために作りました。

子どももラクになります。

少なくとも、計算カードを学校から持ち帰り忘れたことで怒られることはなくなりました。(計算カードの宿題からは逃げられませんけどね。)

マンガでわかる計算カードアプリの話もぜひご覧ください!